REVISTA DE LACTANCIA MATERNA, Vol. 1, 2023

eISSN: 3020-2469

DOI: https://doi.org/10.14201/rlm.31040

ARTÍCULO DE COLABORACIÓN ESPECIAL

Lactancia materna con perspectiva de género

Breastfeeding: A Gender Perspective

Ana Fraile Isart1; María José Cao Torija2

1  0000-0002-9721-7235. Enfermera Especialista en Obstetricia y Ginecología (Matrona). Complejo Asistencial de Zamora (CAZA). Avenida de Requejo, 35. 49022 Zamora.

0000-0002-9721-7235. Enfermera Especialista en Obstetricia y Ginecología (Matrona). Complejo Asistencial de Zamora (CAZA). Avenida de Requejo, 35. 49022 Zamora.

2  0000-0002-0495-4886. Profesora titular de Universidad. Facultad de Enfermería. Universidad de Valladolid. Avenida Ramón y Cajal, 7. 47003 Valladolid.

0000-0002-0495-4886. Profesora titular de Universidad. Facultad de Enfermería. Universidad de Valladolid. Avenida Ramón y Cajal, 7. 47003 Valladolid.

Conflictos de intereses: Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Autor de correspondencia: Ana Fraile Isart. anafisart@gmail.com.

Fecha de envío: 20/11/2022. Fecha de aceptación: 22/01/2023. Fecha de publicación: 30/09/2023.

|

Palabras clave: lactancia materna; identidad de género; maternidad |

RESUMEN Introducción: Tradicionalmente se ha abordado la lactancia desde una perspectiva biológica, pero en los últimos años se ha convertido en un fenómeno social y cultural. La lactancia materna está indisolublemente unida a la identidad femenina y, por tanto, influida por aspectos de género. Este trabajo tiene como objetivo la reflexión acerca de cómo influyen aspectos de género en la práctica de la lactancia materna. Material y métodos: Para alcanzar el objetivo de este trabajo se realizó una revisión narrativa sobre el tema. Resultados: La lactancia materna puede ser considerada como sumisión o insumisión de las mujeres. Se caracteriza, entre otras cosas, por exigir disponibilidad de tiempo prácticamente absoluta, con menoscabo de la vida personal y laboral, gozar de beneficios para la salud de madre e hijo, aumentar la autoestima y ser considerada un derecho. Conclusiones: La lactancia debe ser una decisión libre de la mujer y gozar de la relevancia y el prestigio sociales que le corresponden. |

|

Key words: breastfeeding; gender identity; maternity |

ABSTRACT Introduction: Traditionally, breastfeeding has been approached from a biological perspective, but in the last years it has become a social and cultural phenomenon. Breastfeeding is indissolubly united to the female identity and therefore influenced by gender roles. This document aims to think about how gender roles influence the practice of breastfeeding. Material and methods: To achieve the objective of this study a narrative review on the subject was carried out. Results: Breastfeeding can be considered both as a female subordination or insubordination; it demands full-time availability with impairment of personal and labor life. It provides health benefits for mother and child, increases self confidence and it is considered a right. Conclusions: Breastfeeding must be a decision made by mothers, who must make the decision freely and should have the relevance and prestige that corresponds to it. |

1. INTRODUCCIÓN

La lactancia es la acción de amamantar o de mamar (1) que llevan a cabo las hembras de los mamíferos para alimentar a sus crías. Su perspectiva biológica es ampliamente conocida pues ha estado ligada a la humanidad desde sus inicios y en épocas pasadas, hasta que la pasteurización hizo segura la leche animal, lo cual significó la diferencia entre la vida y la muerte de los recién nacidos (2).

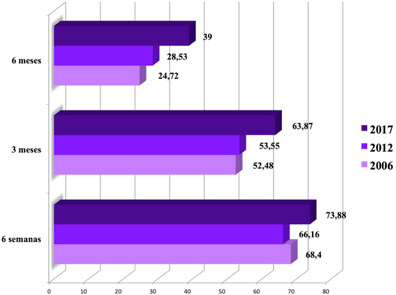

Encontramos referencias a la lactancia desde la Prehistoria, donde aparecen estatuillas que representaban con toda probabilidad a diosas lactantes (2). El papiro egipcio de Ebers (1500 a. C.) ofrecía diversos métodos para aumentar la producción de leche materna y el ginecólogo más conocido de la Antigüedad, el griego Sorano de Éfeso, la consideraba el mejor alimento para el niño (3). En la cultura romana el amamantamiento queda en manos de nodrizas y ayas (2), situación que se populariza a lo largo de la Edad Media, instaurándose lo que se conoce como lactancia mercenaria en la que mujeres de clase alta pagan a otras de menores recursos para que amamanten a sus hijos (3). En la última década del siglo XIX aparecen las primeras leches de fórmula desplazando definitivamente la crianza al pecho, que no recupera un lugar destacado hasta finales del siglo XX. La situación actual de la lactancia en España es difícil de describir con certeza, pues los datos al respecto no son recogidos de forma periódica. A pesar de ello, según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las tasas de lactancia materna en nuestro país han mejorado desde el 2006 hasta el 2017 (Figura 1).

Figura 1. Comparativa de las tasas de lactancia materna en España a las 6 semanas, 3 y 6 meses en los años 2006, 2012 y 2017

Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística.

En los últimos tiempos la lactancia materna ha adquirido otras dimensiones más allá de la biológica, convirtiéndose en un fenómeno social y cultural. En tanto que la mujer es la única con capacidad para amamantar, es lógico que esta práctica sea abordada desde una perspectiva feminista.

El objetivo de esta revisión narrativa es reflexionar cómo influyen aspectos de género en la práctica de la lactancia materna.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto se realizó una revisión sobre el tema. Para la obtención de resultados se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en el mes de abril de 2020 en las bases de datos Pubmed, Biblioteca Virtual de Salud, Biblioteca del Sacyl y Lilacs. La estrategia de búsqueda (Tabla 1) se realizó utilizando las siguientes palabras clave: lactancia materna, identidad de género, equidad, sexo, equidad de género, conducta en la lactancia y género, en castellano, y breast feeding, gender identity, equity y sex, en inglés.

Tabla 1. Estrategia de búsqueda

|

Fecha |

Base de datos |

Estrategia de búsqueda |

Resultados |

|

20/04/2020 |

Pubmed |

“breast feeding”[MeSH Terms] AND (“gender identity”[MeSH Terms] OR (“gender”[All Fields] AND “identity”[All Fields]) OR “gender identity”[All Fields]) |

42 resultados, de los que se seleccionan 5 |

|

20/04/2020 |

Pubmed |

“breast feeding”[MeSH Terms] AND ((“sex”[MeSH Terms] OR “sex”[All Fields] OR “gender”[All Fields] OR “gender identity”[MeSH Terms] OR (“gender”[All Fields] AND “identity”[All Fields]) OR “gender identity”[All Fields]) AND equity[All Fields]) |

7 resultados, de los que se selecciona 1 |

|

20/04/2020 |

BVS |

(tw:(conducta en la lactancia)) AND (tw:(equidad de género)) |

2 resultados, de los que se selecciona 1 |

|

20/04/2020 |

BVS |

(tw:(lactancia materna)) AND (tw:(equidad de género)) |

6 resultados, de los que se selecciona 1 |

|

23/04/2020 |

Scielo |

(“lactancia materna”) AND (equidad) |

3 resultados, de los que se selecciona 1 |

|

23/04/2020 |

Scielo |

(“lactancia materna”) AND (género) |

32 resultados, de los que se seleccionan 2 |

|

23/04/2020 |

Biblioteca del Sacyl |

(“lactancia materna”) AND género |

142 resultados, de los que se seleccionan 3 |

|

23/04/2020 |

Lilacs |

“lactancia materna” AND equidad |

7 resultados, de los que se selecciona 1 |

Los criterios de inclusión fueron documentos nacionales o internacionales que abordaran el tema de la lactancia materna desde la perspectiva de género. De los 206 documentos recuperados se seleccionaron 12, que fueron revisados y, posteriormente, se escogieron 7 por ser los más relevantes para el enfoque que se pretendía dar a la revisión.

Se consultaron además documentos de consenso nacionales como Recomendaciones para la alimentación en la primera infancia (Agencia de Salud Pública de Cataluña) y libros y monografías relacionados con la lactancia materna, la perspectiva de género y el feminismo, entre ellos: Historia del pecho, Historia del feminismo y Lactivista.

Se revisaron también una tesis doctoral y un trabajo de fin de máster encontrados en los repositorios de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid respectivamente. Aparte de esto se revisaron diversos artículos y publicaciones relacionados con la materia que se encontraron en Google Académico.

Los resultados se han dividido en los siguientes apartados para su presentación: Perspectiva biológica de la lactancia materna; Perspectiva de género de la lactancia materna; Maternidad y lactancia como sumisión de la mujer; Lactancia materna y roles de género; Lactancia materna como insumisión de la mujer.

3. RESULTADOS

3.1. Perspectiva biológica de la lactancia materna

Desde el punto de vista biológico la lactancia es un fenómeno fisiológico fundamental para garantizar la supervivencia de la especie humana, ya que, como mamíferos, los seres humanos tienen la capacidad de producir leche para alimentar a sus crías al principio de su vida (4). La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que la lactancia, además de ser una forma sin parangón de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes, también es parte integrante del proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres (5).

Distintos organismos oficiales, entre los que se encuentran la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del lactante y hasta los dos años de edad o más, o bien hasta que madre y/o hijo lo decidan, añadiendo gradualmente nuevos alimentos (6). Más allá de que la lactancia materna proporcione amplios beneficios para madre e hijo, se considera que no llevar a cabo esta práctica y alimentar al lactante con leche de fórmula conlleva efectos negativos para ambos. El Manual de Lactancia Materna enumera estos efectos negativos, que se cree que deben ser conocidos por las gestantes y puérperas para tomar una decisión informada acerca de cómo alimentar a sus hijos. Entre los efectos negativos para la mujer destaca un aumento del riesgo de hemorragia postparto, cáncer de mama, ovario y endometrio, diabetes tipo 2 y ansiedad y estrés (7). Los lactantes alimentados con leches de fórmula ven incrementado el riesgo de procesos infecciosos (gastrointestinales, respiratorios), enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas, cáncer infantil y mortalidad postnatal (síndrome de muerte súbita del lactante) (7).

3.2. Perspectiva de género de la lactancia materna

En la actualidad la lactancia ha adquirido relevancia como fenómeno sociocultural. Al tratarse de una capacidad exclusiva del sexo femenino, ha estado indisolublemente unida a la identidad femenina.

En su libro Historia del feminismo, Pérez Garzón hace un breve repaso de la maternidad como identidad de género de las mujeres. Declara que a lo largo de los siglos se ha construido una idea de las mujeres basada en un destino natural, el de reproducir a la especie humana. Se considera que las mujeres están destinadas a una tarea idéntica, la maternidad, y este hecho biológico es el que da soporte a su identidad de género. El sexo de la mujer la sitúa obligatoriamente al servicio de la familia, una idea que persiste en el modelo de madre y esposa y que aún en la actualidad es mostrado por algunos medios de comunicación, discursos médicos sobre crianza y propuestas pedagógicas sobre la relación madre e hijo (8).

El abordaje de la lactancia materna desde las ciencias sociales con perspectiva de género ha venido mediado por la historia reciente del feminismo (9). En el siglo XX, con la Tercera Ola del Feminismo, se alcanza la liberación y el control del propio cuerpo por parte de las mujeres y entre otros logros se consigue el control de la reproducción, la anticoncepción y la despenalización del aborto.

La irrupción del feminismo en la sociedad ha conseguido un hito que parecía impensable: que las mujeres sean dueñas de su propia individualidad. Se puede afirmar que nos encontramos ante una nueva realidad como es el derecho a la maternidad, frente al arraigado deber de maternidad. Se ha producido una disociación de la sexualidad y la reproducción y se ha replanteado el soporte biológico de los vínculos afectivos, recomponiéndose las relaciones de pareja en torno al hijo con nuevos criterios y exigencias educativas (8). Sin embargo, dentro del propio movimiento feminista existen dos consideraciones opuestas respecto a la lactancia materna: como lastre y atadura de la mujer al hogar o como empoderamiento.

3.3. Maternidad y lactancia como sumisión de la mujer

La lactancia puede ser considerada como sumisión de la mujer al hombre, como traba para su emancipación. Tradicionalmente las mujeres han estado sometidas a los hombres y tanto ellas como las tareas adjudicadas como propias han sido relegadas a un segundo plano, como tal la lactancia ha sido condenada al ostracismo. Esta subordinación sufre escasas variaciones a lo largo de los años (4) y en el mundo occidental, desde mediados del siglo XX, la lactancia está ligada a las ataduras de las mujeres a la esfera doméstica por parte del patriarcado y a una concepción naturalizante y meramente reproductiva de la mujer (9).

A día de hoy muchas mujeres siguen considerando que la lactancia es algo que hacer en un espacio íntimo, bien por vergüenza, pudor o intimidad entre ella y su hijo, lo que supone un hándicap a la hora de reincorporarse a la actividad social previa a convertirse en madres. Por otro lado, la lactancia exige disponibilidad para amamantar al recién nacido, lo que podría conducir a una renuncia del tiempo que la madre dedica a descanso y ocio. En este sentido también puede verse afectado el tiempo destinado al trabajo, pudiendo llegar a convertirse la lactancia en una rémora en la promoción laboral de las mujeres. Es también común lo que se conoce como «doble jornada», por la cual las mujeres, aparte de desempeñar su empleo, se hacen cargo del cuidado de familia y hogar.

Cuando las mujeres tratan de escapar de la subordinación al sexo masculino, en su deseo de emancipación tratan de realizar las mismas tareas que los hombres, restando importancia a aquellas que les han sido asignadas como propias a lo largo de los siglos, como son el cuidado y la lactancia. Por ello, una de las consecuencias de esta búsqueda de libertad es la disminución de las tasas de lactancia materna (4).

3.4. Lactancia materna y roles de género

La lactancia materna está influida por roles de género. Al ser una capacidad exclusiva de las mujeres, la lactancia es inseparable de todo lo que tiene que ver tradicionalmente con el mundo femenino. Debido a esto, muchos de los rasgos característicos de esta práctica (ámbito privado, entrega total al hijo, sufrimiento, abnegación) vienen determinados por el hecho de ser ejercida por las mujeres. El rol tradicional que se espera de ella es el cuidado del hijo, por lo que llevará a cabo la lactancia materna como una empresa indispensable para su realización como persona.

Esta consideración viene avalada por el artículo “Maternity and breastfeeding: identity, body and gender”, según el cual la maternidad y el amamantamiento como roles sociales están vinculados a cuestiones de género (10). En los últimos años, los roles adjudicados a las mujeres han experimentado una transformación y también parecen afectar a la decisión de amamantar (11). La lactancia materna exclusiva está constantemente imbricada a los roles de género, es por esto que muchas mujeres han visto omitida su identidad como mujer por la categoría de madre. Aparte de eso se les impone un modelo hegemónico de cómo llevar a cabo la ocupación de lactar, partiendo de una concepción que apela a las buenas o malas madres (12).

En el estudio “Gender, health and initiation of breastfeeding”, los autores analizan la conformidad con las normas de género de mujeres embarazadas o que han sido madres, comparándolas con la población de referencia. Las gestantes y las madres que amamantan muestran mayor conformidad que la población de referencia, pudiéndose concluir que ser madre refuerza la identidad femenina (13).

Otro de los estudios recabados, “Gender role attitudes and other determinants of breast feeding intentions in Brazilian women”, aporta una dicotomía al respecto de los roles de género y la lactancia. Tanto las mujeres con actitudes de género más tradicionales como las que no tienen la intención de amamantar por más tiempo, las primeras porque es lo que debe hacer una mujer y las segundas porque la lactancia es algo moderno y liberador (14).

Las experiencias de madres y padres respecto a la reconfiguración de cuerpos, roles y cotidianeidades que implica la lactancia son diferentes en función del sexo, como se observa en el estudio “¿Lactancia materna o en pareja? Un estudio sobre las experiencias de reconfiguración de cuerpos, roles y cotidianeidades en madres y padres mexicanos” (15). Las mujeres experimentan satisfacción, culpa, padecimiento; mientras que los hombres las consideran felices en el acto de amamantar. En los padres se distinguen los que consideran primordial alimentar al hijo independientemente del espacio y los que se sienten incómodos si su pareja amamanta en público.

Algunos roles tradicionalmente adjudicados al sexo femenino conllevan una carencia de oportunidades de empoderamiento de las mujeres, lo cual conduce, de acuerdo con el artículo “Using an equity lens in the implementation of interventions to protect, promote and support optimal breastfeeding practices”, a que estas mujeres sean más vulnerables a tomar decisiones mal informadas relacionadas con el abandono de la lactancia materna o el uso de sustitutos de la leche materna (16).

3.5. Lactancia materna como insumisión de la mujer

Desde otra perspectiva, la lactancia materna puede ser considerada como empoderamiento de la mujer. Este argumento es esgrimido por el feminismo de la diferencia, según el cual no basta con igualarse al hombre en sus estándares patriarcales, sino que hay que reivindicar el valor de cualidades y actitudes femeninas denigradas por la sociedad androcéntrica.

Se trata de reivindicar lo privado, los roles femeninos, no para que las mujeres se dediquen a ello en exclusiva, sino para que el cuidado sea asumido en igualdad de condiciones por los hombres; no como una condena sacrificial que tenga que ser compartida, sino porque esa esfera contiene importantes valores de los que el hombre también puede beneficiarse (9).

En la actualidad las mujeres están construyendo su propio espacio, aumentando su poder y demandando que se les respete su derecho a desarrollarse en el ámbito público combinando esto con sus funciones reproductivas (4). Esta ocupación del espacio público por el sexo femenino ha de hacerse extensible a aspectos como la lactancia materna si las mujeres desean lactar en público.

En cuanto a la lactancia materna como insumisión cabe destacar que incrementa el control de la mujer sobre su propio cuerpo, empodera y aumenta la autoestima, contribuyendo a la igualdad. Solo por esto la lactancia se convierte en un asunto feminista que debe ser exaltado y tratado con la relevancia que le corresponde.

4. DISCUSIÓN

Podemos asegurar que la lactancia materna se ve influida por roles de género. Al ser una actividad exclusiva e inherente de la mujer, se ha desarrollado en función de la consideración de esta a lo largo de la historia. Tradicionalmente la mujer ha estado sometida al hombre y tanto ella como sus características y actividades han quedado relegadas a un segundo plano. Como tal, la lactancia ha carecido de prestigio, ha estado ligada al ámbito privado, ha exigido disponibilidad y abnegación por parte de la madre y ha supuesto una atadura al hogar para la mujer, dificultando su pleno desarrollo no solo laboral, sino también personal. Si la lactancia hubiera sido cosa de hombres probablemente ocuparía el espacio público y gozaría de relevancia y apoyo social para ser llevada a cabo.

A pesar de la influencia ejercida por aspectos de género, tras la irrupción del pensamiento feminista en la sociedad el patrón reproductivo de la mujer, y todo lo que conlleva, ha sufrido modificaciones y se ha desligado de la concepción patriarcal. En el momento actual las mujeres tienen capacidad de decisión al respecto de maternidad, crianza y alimentación del recién nacido, desde una perspectiva feminista y empoderada.

Respecto a la dualidad de la lactancia como sumisión o insumisión de la mujer, existen argumentos a favor y en contra de ambas visiones. Por un lado, el feminismo maternalista de principios del siglo XX, cuyo discurso se basa en que la maternidad es una función social, ensalza la lactancia materna, a la que considera una forma de empoderamiento de las mujeres. Además, el feminismo de la diferencia ensalza la maternidad como gozo y máxima realización de la mujer (17).

Por otra parte, en los años 70 surge un feminismo crítico con la lactancia materna, cuando la Segunda Ola abandona los postulados maternalistas para resaltar la importancia de la incorporación de la mujer al trabajo remunerado y el cambio de mentalidad de los varones, para que acepten el reparto de las tareas relacionadas con la crianza y educación de los hijos. El feminismo de la igualdad considera que el deseo de ser madre no es libre (17).

Respecto a cómo influye la lactancia materna en la vida de la mujer podemos afirmar que esta práctica exige de las mujeres una disponibilidad de tiempo casi absoluta, lo que puede redundar en un menoscabo de la vida laboral, social y personal de la madre. Por otro lado, el amamantamiento goza de múltiples beneficios para la salud de madre e hijo; aumenta la autoestima y empodera, teniendo influencia en su salud mental; incrementa el control de las mujeres sobre su propio cuerpo, y es considerado un derecho de la mujer.

La lactancia materna debe abordarse, pues, desde la libre elección de las mujeres, no como una obligación de la maternidad. Actualmente, de acuerdo con las libertades y derechos que las mujeres han ido conquistando gracias al movimiento feminista, las madres tienen el poder y la capacidad de decidir cómo quieren alimentar a sus hijos.

En este sentido no debemos olvidar el principio de autonomía, el más moderno de la bioética, que surge a raíz de la idea de libertad personal y que ha de regir las decisiones sanitarias. Además, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, dice textualmente en su artículo 2 que «el paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles» (18).

En el caso de que la mujer finalmente decida no amamantar no habrá de ser juzgada. Al respecto cabe destacar algunas declaraciones de profesionales y expertos en la materia. La presidenta de la Federación de Matronas de España, María Jesús Domínguez, declara en el artículo “Teta o biberón: la batalla que divide España”, publicado por El Mundo (19), que prefiere una madre feliz dando el biberón que una angustiada lactando. Ibone Olza, que se define a sí misma como activista por los derechos de los bebés y las madres y padres en la primera infancia, en su libro Lactivista (20), hace hincapié en que “la leche materna es el mejor alimento para los más pequeños, pero dar el pecho no siempre es lo mejor”.

Desde hace unos años, los movimientos sociales de apoyo a la lactancia materna pretenden que ésta reciba un abordaje desde una perspectiva interdisciplinar, para que pueda ser reivindicada como un espacio de transformación social feminista. La lactancia es una cuestión necesariamente colectiva, un fenómeno coral que no involucra solamente a la madre y el lactante, sino que requiere un contexto de interdependencia y reconocimiento sociales, un entorno cooperativo, para poder fluir (9). La lactancia materna es un derecho de la mujer que debe ser defendido no solo por sus beneficios, sino por el valor de su rol social; da poder a las mujeres y contribuye a la igualdad porque aumenta su autoestima, reduce la dependencia de éstas de la profesión médica y la alimentación artificial, confirma su poder de controlar su propio cuerpo y reta al modelo machista predominante (4). Por tanto, no dar el pecho tiene otra lectura bien distinta que la de la liberación de la mujer, ya que supone un claro perjuicio para ella, de raíces profundamente patriarcales (9).

5. CONCLUSIONES

Como conclusión más destacada de esta revisión narrativa cabe comentar que para que la lactancia materna sea considerada desde una óptica feminista debe cumplir al menos dos condiciones. En primer lugar, debe tratarse de una decisión libre de la mujer, tanto si es a favor o en contra de esta práctica, que debe ser respetada y apoyada por su entorno. En este punto es importante la labor de la matrona, como profesional capacitado y especializado en la lactancia materna, que dotará a la madre de recursos adecuados para tomar una decisión informada y responsable al respecto de esta práctica. De esta manera se garantizará que tengan conocimientos suficientes acerca de la perspectiva biológica de la lactancia, pero también que gozarán de una visión de la misma desde la óptica social que les permita decidir si para ellas lactar consistirá en una atadura o en un valor positivo.

En segundo lugar, debe darse a la lactancia materna el valor y la relevancia que le corresponde dentro de la sociedad. Si se la dota de prestigio y se enraízan en nuestra sociedad los preceptos de la igualdad entre hombres y mujeres propugnados por el feminismo, el tiempo y el esfuerzo invertidos por las madres en la alimentación al pecho será compensado al responsabilizarse los padres de otras tareas relativas a la crianza de los hijos. Además, es necesario hacer hincapié en el obstáculo que supone la maternidad y la lactancia para la promoción laboral de las mujeres. En este sentido sería interesante, por un lado, la consecución de permisos por nacimiento de un hijo que cubriesen al menos los seis primeros meses de vida, si no más, para ambos progenitores y, por otro, favorecer políticas de conciliación familiar y laboral.

Por último, sería interesante continuar investigando acerca de los aspectos de género que influyen en la lactancia y otras cuestiones relacionadas con la maternidad y la crianza, para ampliar conocimientos y otorgarles la visibilidad que les corresponde en la sociedad actual.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> [Consultado el 19 de junio de 2020].

2. Yalom M. Historia del pecho. Barcelona: Tusquets Editores; 1997.

3. Pérez Bravo MD. Maternidades y lactancias. La lactancia materna desde la perspectiva de género [tesis doctoral]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Psicología, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación; 2015.

4. Gallardo L. Relaciones de género y lactancia materna. Encuentro. 2001;56:117-25.

5. Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2003.

6. Generalitat de Catalunya. Departamento de Salud. Recomendaciones para la alimentación en la primera infancia (de 0 a 3 años). Barcelona: Agencia de Salud Pública de Cataluña; 2016.

7. Asociación Española de Pediatría. Manual de Lactancia Materna. De la teoría a la práctica. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2008.

8. Pérez Garzón JS. Historia del feminismo. Madrid: La Catarata; 2011.

9. Massó Guijarro E. Lactancia materna y revolución, o la teta como insumisión biocultural: calostro, cuerpo y cuidado. Dilemata. 2013;(11):169-206.

10. Giordani RCF, Piccoli D, Bezerra I, Almeida CCB. Maternidade e amamentação: identidade, corpo e gênero [Maternity and breastfeeding: identity, body and gender]. Cien Saude Colet. 2018;23(8):2731-2739. doi:10.1590/1413-81232018238.14612016

11. Kelley MA, Kviz FJ, Richman JA, Kim JH, Short C. Development of a scale to measure gender-role attitudes toward breast-feeding among primiparas. Women Health. 1993;20(1):47-68.

12. Meline-Quiñones V, Rodríguez-Garrido P, Zango-Martin I. Lactancia materna exclusiva y participación en la vida diaria: una perspectiva ocupacional de la maternidad. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional. 2020. Ahead of Print. https://doi.org/10.4322/2526- 8910.ctoAO1871

13. Colodro-Conde L, Limiñana-Gras RM, Sánchez-López MP, Ordoñana JR. Gender, health, and initiation of breastfeeding. Women Health. 2015;55(1):22-41. doi:10.1080/03630242.2014.972015

14. Paine P, Dorea JG. Gender role attitudes and other determinants of breast feeding intentions in Brazilian women. Child Care Health Dev. 2001;27(1):61-72. doi:10.1046/j.1365-2214.2001.00185.x

15. Martínez-Plascencia U, Rangel-Flores YY, Rodríguez-Martínez ME. ¿Lactancia materna o en pareja? Un estudio sobre las experiencias de reconfiguración de cuerpos, roles y cotidianeidades en madres y padres mexicanos. Cad. Saúde Pública [Internet]. 2017 [Consultado el 15 de junio de 2020];33(9). Disponible en: https://www.scielo.br/pdf/csp/v33n9/1678-4464-csp-33-09-e00109616.pdf

16. Zamora G, Lutter CK, Peña-Rosas JP. Using an equity lens in the implementation of interventions to protect, promote, and support optimal breastfeeding practices. J Hum Lact. 2015;31(1):21-25. doi:10.1177/0890334414561477

17. Nieto del Mármol S. Situación y actitudes del activismo prolactancia materna en España a partir de los acontecimientos provocados por la publicación del reportaje “Madre o vaca” en el dominical Magazine de El Mundo el 17 de octubre de 2010 [Trabajo Fin de Máster]. Madrid: Instituto de Investigaciones Feministas. Universidad Complutense de Madrid; 2012.

18. España. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín Oficial del Estado, 15 de noviembre de 2002, núm. 274, pp. 40126-40132.

19. Teta o biberón: la batalla que divide España [1 pantalla]. El Mundo [Internet]. España: El Mundo; 2018 jul. 12 [Consultado el 19 de junio de 2020]. Disponible en: https://www.elmundo.es/papel/historias/2018/07/12/5b4627afe5fdea08168b45b2.html

20. Olza I. Lactivista. Tenerife: Ob Stare; 2013.